Konflikte am Arbeitsplatz – Teil 1: Definition, Dynamik und Eskalation

Inhalt:

Konflikte am Arbeitsplatz sind komplex und vielschichtig. Um sie wirksam zu verstehen und zu bewältigen, lohnt sich ein genauer Blick auf ihre psychologischen Grundlagen und ihre praktische Handhabung. Daher ist dieser Artikel in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil stehen Definition, verschiedene Konflikttypen sowie die Dynamik und Eskalation von Konflikten im Mittelpunkt. Der zweite Teil widmet sich dann der Praxis: Wie erkennt man Konflikte im Arbeitsalltag, welche Auswirkungen haben sie und wie lassen sie sich vorbeugen und konstruktiv lösen? So erhalten Sie einen fundierten Überblick über Theorie und Anwendung rund um das Thema Konflikte im Unternehmen.

Konflikte am Arbeitsplatz sind allgegenwärtig. In einer Arbeitswelt, die sich durch zunehmende Verdichtung von Zeit, steigenden Leistungsdruck und stetige Prozessoptimierung auszeichnet, erscheinen Konflikte häufig als Störfaktor. Doch sie sind nicht nur unvermeidlich, sondern können auch eine wertvolle Ressource für Entwicklung und Innovation sein. Studien zeigen, ass produktiv ausgetragene Konflikte die Innovations- und Lernfähigkeit von Organisationen fördern können.

Der Konfliktforscher Friedrich Glasl hat mit seinem Eskalationsmodell einen prägenden Beitrag zum Verständnis von Konfliktdynamiken geleistet. Sein Ansatz verdeutlicht, wie wichtig es ist, Konflikte frühzeitig zu erkennen, konstruktiv zu bearbeiten und als Chance für Entwicklung zu begreifen. Für Führungskräfte, PsychologInnen und alle, die sich mit menschlichem Verhalten in Organisationen beschäftigen, ist ein tieferes Verständnis von Konflikten und deren Bewältigung daher essenziell.

Was ist ein Konflikt?

Ein Konflikt entsteht, wenn unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse, Werte oder Ziele aufeinandertreffen und mindestens eine Partei sich dadurch beeinträchtigt fühlt. Der österreichische Konfliktforscher Friedrich Glasl definiert einen Konflikt als eine Interaktion zwischen Akteuren (Individuen, Gruppen, Organisationen), bei der mindestens ein Beteiligter Unvereinbarkeiten im Denken, Vorstellen, Wahrnehmen und/oder Fühlen mit einem oder mehreren anderen erlebt und sich dadurch in seinem Handeln beeinträchtigt sieht. Diese Unvereinbarkeiten können sich auf Ziele, Werte oder Handlungsweisen beziehen und führen dazu, dass die Beteiligten ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen möchten, was wiederum zu Spannungen und Auseinandersetzungen führt.

Eine weitere anschauliche Perspektive bietet das Zitat von Lingsma & ten Hoedt (2004):

Diese Definition betont, dass es bei Konflikten meist um unterschiedliche Wahrnehmungen und individuelle Wahrheiten geht und nicht um die Persönlichkeit der Beteiligten. Wenn diese Wahrheiten keinen gemeinsamen Raum finden, prallen sie aufeinander und es entsteht ein Konflikt. Wird jedoch ein Austauschraum geschaffen, in dem verschiedene Sichtweisen nebeneinander bestehen dürfen, können Konflikte genutzt werden, um Beziehungen zu stärken und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Spannungen und Konflikten. Spannungen entstehen, wenn unterschiedliche Anliegen, Ziele oder Wertvorstellungen im Spiel sind, die (noch) nicht offen ausgetragen oder nicht als unmittelbar störend empfunden werden. Sie gehören zum Arbeitsalltag und können als produktiver Motor wirken, solange sie konstruktiv bearbeitet werden. Erst wenn mindestens eine Partei die Situation als störend, belastend oder beeinträchtigend erlebt und Gefühle wie Ärger, Frustration oder Angst ins Spiel kommen, spricht man von einem Konflikt. Konflikte sind somit zugespitzte Spannungssituationen, in denen das Gefühl der Beeinträchtigung und der Handlungsdruck deutlich zunehmen.

Am Arbeitsplatz können Konflikte sowohl zwischen Einzelpersonen (interpersonell), innerhalb einer Person (intrapersonell) als auch zwischen Gruppen auftreten. Für das Zusammenleben und -arbeiten in Organisationen ist es daher essenziell, Spannungen frühzeitig zu erkennen und zu adressieren, bevor sie sich zu manifesten Konflikten entwickeln.

Notizen können helfen, Konfliktverläufe und deren Ursachen im Arbeitsalltag besser zu erkennen und nachzuvollziehen.

Typen von Konflikten

In Unternehmen und Organisationen treten unterschiedliche Konflikttypen mit jeweils eigenen Ursachen und Dynamiken auf. Ein grundlegendes Verständnis dieser Typen ist entscheidend, um Konflikte frühzeitig erkennen und gezielt bearbeiten zu können.

- Sachkonflikte entstehen, wenn unterschiedliche Auffassungen über Aufgaben, Vorgehensweisen oder Lösungen bestehen, z.B. wie ein Projekt umgesetzt oder ein Problem gelöst werden soll. Sie sind oft konstruktiv lösbar, solange sie nicht von persönlichen Faktoren überlagert werden.

- Beziehungskonflikte beruhen auf gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen, Antipathien oder Missverständnissen. Sie äußern sich häufig in Spannungen, persönlichen Angriffen oder Mobbing und können die Zusammenarbeit erheblich beeinträchtigen.

- Rollenkonflikte treten auf, wenn Erwartungen an eine Person unklar, widersprüchlich oder schwer vereinbar sind, zum Beispiel, wenn jemand gleichzeitig Kollegin und Vorgesetzte ist oder verschiedene Teams unterschiedliche Anforderungen stellen.

- Verteilungskonflikte entstehen, wenn mehrere Parteien um knappe Ressourcen konkurrieren, etwa um Budget, Personal, Beförderungen oder Arbeitsmittel. Sie sind typisch für Situationen, in denen Gerechtigkeit und Fairness als gefährdet erlebt werden.

- Zielkonflikte liegen vor, wenn verschiedene Personen oder Abteilungen unterschiedliche oder sogar widersprüchliche Ziele verfolgen, beispielsweise wenn die Entwicklungsabteilung Kosten sparen soll, während der Vertrieb auf schnelle Markteinführung drängt.

- Wertekonflikte entstehen durch unterschiedliche Einstellungen, Überzeugungen oder Moralvorstellungen. Sie treten häufig dann auf, wenn grundlegende Prinzipien (z.B. Transparenz, Nachhaltigkeit oder der Umgang mit Fehlern) unterschiedlich bewertet werden.

- Kommunikationskonflikte resultieren aus Missverständnissen, unklarer Sprache oder fehlender Information. Sie können schnell eskalieren, wenn Interpretationen auseinandergehen und keine Klärung erfolgt.

- Machtkonflikte zeigen sich, wenn es um Einfluss, Positionen oder Hierarchien geht, etwa bei der Besetzung von Führungspositionen oder bei Revierkämpfen zwischen Abteilungen.

In der Praxis sind Konflikte oft Mischformen aus mehreren dieser Typen. Die Kenntnis der verschiedenen Konflikttypen hilft, Ursachen gezielt zu analysieren und geeignete Lösungsstrategien zu entwickeln.

Nach Glasl sind die Typen allerdings etwas anders geartet. Er unterscheidet spezifische Konfliktarten, die sich von den klassischen Kategorien wie Sach-, Beziehungs- oder Rollenkonflikt abheben. In seiner Konflikttheorie geht es vor allem um die Reichweite und Ebene des Konflikts sowie um die Systematik, mit der Konflikte betrachtet werden können:

- Glasl differenziert Konflikte zunächst nach ihrer sozialen Arena:

- Makro-Konflikte: betreffen große Systeme wie Konzerne, Städte oder Staaten.

- Meso-Konflikte: spielen sich auf Organisationsebene ab, etwa zwischen Abteilungen oder Teams in Unternehmen.

- Mikro-Konflikte: sind persönliche Konflikte zwischen Einzelpersonen (z. B. KollegInnen, Vorgesetzten und Mitarbeitenden).

- Konfliktarten nach Reichweite: Glasl unterscheidet drei grundlegende Konfliktarten, je nachdem, wie weitreichend ein Konflikt ist:

- Friktion/Reibungskonflikt: Der Konflikt ist auf wenige, klar umrissene Themen beschränkt.

- Positionskampf: Es geht um Macht, Einfluss oder Status innerhalb des Systems.

- Systemveränderungskonflikt: Der Konflikt betrifft das gesamte System und zielt auf grundlegende Veränderungen ab.

- Weitere Differenzierungen: Ergänzend werden in der Literatur und auch im Kontext von Glasl häufig dann auch folgende Konflikttypen genannt: Sachkonflikte, Beziehungskonflikte, Statuskonflikte, Rollenkonflikte, Zielkonflikte, Verteilungskonflikte, Kommunikationskonflikte.

Glasl legt jedoch besonderen Wert darauf, Konflikte zunächst nach ihrer Systemebene und Reichweite zu analysieren, bevor auf inhaltliche Typen eingegangen wird. Dies hilft, die Dynamik und das Interventionspotential besser zu verstehen.

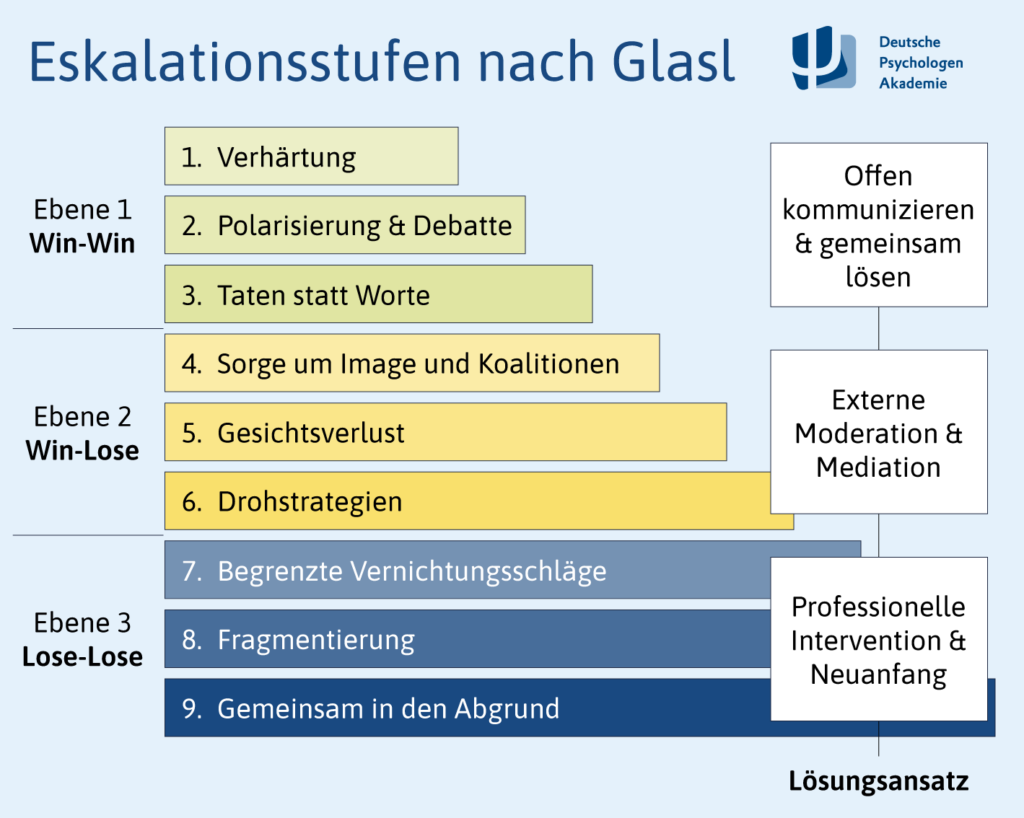

Dynamik und Eskalation von Konflikten – Konfliktstufen nach Glasl

Konflikte verlaufen selten geradlinig, sondern entwickeln sich in Stufen, die sich im Verhalten und in den Emotionen der Beteiligten deutlich unterscheiden. Das Eskalationsmodell von Friedrich Glasl bietet eine hilfreiche Orientierung, um Konflikte schnell einschätzen und gezielt intervenieren zu können. Glasl unterscheidet neun Eskalationsstufen, die sich in drei Hauptphasen gliedern: Win-Win, Win-Lose und Lose-Lose.

Stufe 0: Normale Interaktion und konfliktfreie Zusammenarbeit

Bevor ein Konflikt entsteht, herrscht ein für die Beteiligten typischer Kommunikationsstil. Diese Basis ist die Messlatte für Veränderungen im Umgang und hilft, erste Anzeichen einer Eskalation zu erkennen.

Win-Win (Stufen 1–3):

In dieser Phase bemühen sich beide Seiten noch um eine gemeinsame Lösung; trotz Spannungen bleibt die Zusammenarbeit grundsätzlich erhalten. Hier können beide Parteien noch gewinnen, weil sie das gemeinsame Ziel im Blick behalten und grundsätzlich zur Zusammenarbeit bereit sind.

- Stufe 1 – Verhärtung: Erste Spannungen und Meinungsverschiedenheiten treten auf. Die Standpunkte verhärten sich, aber der Dialog ist noch möglich.

- Stufe 2 – Polarisierung und Auseinandersetzung: Die Diskussion wird emotionaler und polarisierter. Jeder will Recht haben, die Bereitschaft zuzuhören nimmt ab.

- Stufe 3 – Taten statt Worte: Die Kommunikation nimmt ab, Handlungen ersetzen das Gespräch. Kleine Ausgrenzungen oder subtile Aktionen zeigen die wachsende Kluft.

Win-Lose (Stufen 4–6):

Die Konfliktparteien zweifeln zunehmend an einer gemeinsamen Lösung, Vertrauen schwindet, und gegenseitige Provokationen und Strafverhalten nehmen zu. Ab jetzt geht es meist darum, die eigene Position durchzusetzen – auf Kosten des anderen.

- Stufe 4 – Sorge um Image und Koalitionen: Lagerbildung beginnt, Beteiligte suchen Unterstützung bei Dritten und versuchen, das eigene Image zu stärken.

- Stufe 5 – Gesichtsverlust: Vertrauen schlägt in Misstrauen um. Persönliche Angriffe und das Bloßstellen des Gegenübers stehen im Vordergrund.

- Stufe 6 – Drohstrategien: Es werden Drohungen ausgesprochen und Machtmittel eingesetzt, um die Gegenseite unter Druck zu setzen.

Lose-Lose (Stufen 7–9):

Im Vordergrund steht nun die Schädigung des Gegners, selbst wenn die eigene Vernichtung droht; destruktive Dynamik und totale Konfrontation bestimmen das Geschehen. In dieser Phase verlieren alle Beteiligten. Der Konflikt wird destruktiv und gerät außer Kontrolle.

- Stufe 7 – Begrenzte Vernichtungsschläge: Die Parteien versuchen, sich gegenseitig gezielt zu schädigen, auch wenn sie eigene Verluste in Kauf nehmen.

- Stufe 8 – Fragmentierung: Ziel ist die Zerstörung des gegnerischen Lagers. Die Parteien sind für rationale Argumente kaum noch erreichbar.

- Stufe 9 – Gemeinsam in den Abgrund: Die totale Konfrontation. Beide Seiten nehmen die totale Vernichtung in Kauf, auch wenn sie sich dabei selbst schaden.

Je weiter ein Konflikt auf dieser „Treppe nach unten“ voranschreitet, desto schwieriger wird eine konstruktive Lösung. Insbesondere ab Stufe 5 kippt die Beziehung: Vertrauen geht verloren und die Beteiligten sehen sich zunehmend als Feinde. Frühzeitiges Eingreifen und ein Bewusstsein für die Eskalationsstufen sind entscheidend, um Konflikte rechtzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.

- Glasl, F. (1997). Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater (7. Aufl.). Bern: Haupt.

- Lingsma, M., & ten Hoedt, S. (2004). Konflikt-Coaching: Konflikte erkennen, analysieren, lösen. Weinheim: Beltz.

- Jordan, T. (2000). Glasl’s Nine-Stage Model Of Conflict Escalation. University of Houston Law Center. https://www.law.uh.edu/blakely/advocacy-survey/Conflict%20Escalation%20Glasl.pdf

Damit sind die psychologischen Grundlagen, die Typen und die Dynamik von Konflikten am Arbeitsplatz beleuchtet. Im zweiten Teil dieser Artikelreihe erfahren Sie, wie Konflikte im Berufsalltag konkret sichtbar werden, welche Auswirkungen sie haben können und mit welchen Methoden Sie ihnen wirksam begegnen.

Hier geht es zu Teil 2: Konflikte erkennen und lösen.